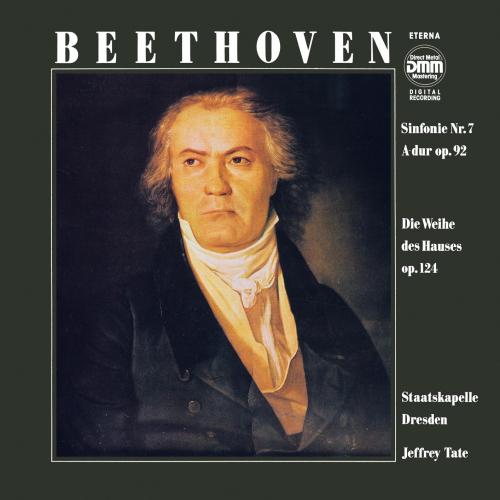

Beethoven: Sinfonie No. 7 / Die Weihe des Hauses (Remastered) Staatskapelle Dresden & Jeffrey Tate

Album Info

Album Veröffentlichung:

2021

HRA-Veröffentlichung:

06.08.2021

Label: Eterna

Genre: Classical

Subgenre: Orchestral

Interpret: Staatskapelle Dresden & Jeffrey Tate

Komponist: Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Das Album enthält Albumcover

- Ludwig van Beethoven (1770 - 1827): Sinfonie No. 7, Op. 92:

- 1 Beethoven: Sinfonie No. 7, Op. 92: I. Poco sostenuto - Vivace (Remastered) 15:56

- 2 Beethoven: Sinfonie No. 7, Op. 92: II. Allegretto (Remastered) 10:45

- 3 Beethoven: Sinfonie No. 7, Op. 92: III. Presto (Remastered) 09:28

- 4 Beethoven: Sinfonie No. 7, Op. 92: IV. Allegretto con brio (Remastered) 09:54

- Die Weihe des Hauses, Op. 124:

- 5 Beethoven: Die Weihe des Hauses, Op. 124 (Remastered) 12:38

Info zu Beethoven: Sinfonie No. 7 / Die Weihe des Hauses (Remastered)

Die siebente und die achte Sinfonie Beethovens stehen, was Entstehungszeit und inhaltliche Ausrichtung anlangt, in einem sehr ähnlichen Verhältnis zueinander wie die fünfte und sechste: sie wurden annähernd gleichzeitig konzipiert und sind doch Gegensätze, wie sie extremer kaum gedacht werden können. Dabei stand von Anfang an die achte in der Schätzung der Musikwelt wegen ihres bescheideneren inneren und äußeren Formats im Schatten der gewaltig ausgreifenden siebenten. Als Beethoven dieses Werk am 8. Dezember 1813 – es war bereits ein reichliches Jahr vorher vollendet worden – zusammen mit der Schlachtensinfonie „Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria“ dem Wiener Publikum in einem großen Konzert vorstellte, erlebte er den gewaltigsten Triumph seiner künstlerischen Laufbahn. „Die Jubelausbrüche während der A-Dur-Sinfonie“ – so berichtete sein Freund Anton Schindler – „überstiegen alles, was man bis dahin im Konzertsaal erlebt hatte.“ Will man diesen ungewöhnlich stürmischen Erfolg erklären, muss man einen Blick auf die geschichtliche Situation werfen, in die das Werk hineinwirkte. Wenige Wochen zuvor, im Oktober 1813, war Napoleon Bonaparte von den verbündeten preußischen, österreichischen und russischen Heeren in der Völkerschlacht bei Leipzig geschlagen worden; damit hatte, nach opferreichen Kämpfen, die große Zeit der Freiheitskriege mit der Befreiung der europäischen Völker vom Joche der napoleonischen Fremdherrschaft ihr Ende gefunden. Die Hörer jenes Konzertes erlebten die siebente Sinfonie zweifellos als Spiegel dieser gewaltigen Ereignisse, als große Manifestation kämpferischen Freiheitswillens, und als solche hatte sie Beethoven auch ganz sicher entworfen. Sie ist dasjenige Werk, mit dem er den einst so verehrten, dann um so tiefer verachteten Usurpator gewissermaßen in die Schranken forderte, ganz im Sinne jenes stolzen Ausspruchs, mit dem er den Sieg Napoleons bei Jena und Auerstedt kommentierte: „Schade, dasss ich die Kriegskunst nicht so verstehe wie die Tonkunst: ich würde ihn doch besiegen.“ Dabei ist es von nicht geringer Bedeutung, dass die Sinfonie zu einer Zeit geschaffen wurde, als der Sieg über Napoleon noch keineswegs errungen, ja noch nicht einmal abzusehen war. Denn 1812, als Beethoven an ihr arbeitete, marschierte Napoleon mit der größten Armee, die es in der Weltgeschichte bis dahin gab, gerade gen Russland, wo er dann im folgenden Winter eine verheerende Niederlage erleben sollte. Beethovens Werk ist mithin Aufruf und Appell, freilich auch, im ungeheuren Jubel des Schlusssatzes, prophetische Vorwegnahme des Sieges. Dass das Publikum der Uraufführung es spontan so verstand, war für Beethoven zweifellos ein beglückendes Erlebnis, und in einer Dankadresse an die Mitwirkenden hat er sich selbst nachdrücklich zu einer solchen Deutung bekannt: „Uns alle erfüllte nichts als das reine Gefühl der Vaterlandsliebe und des freudigen Opfers unserer Kräfte für diejenigen, die so viel geopfert haben.“ Wenn Richard Wagner, in Unkenntnis dieser Zusammenhänge, die siebente Sinfonie eine „Apotheose des Tanzes“ nannte, so kennzeichnete er sie damit sicher nur unvollkommen. Doch weist diese Formel immerhin auf die unerhörten rhythmischen Kräfte hin, die in diesem Werk entfesselt werden und seinen Charakter in erster Linie prägen. In jedem Satz ist jeweils eine rhythmische Formel nahezu allgegenwärtig, und diese Dominanz des Rhythmischen gibt der Musik ihren hinreißenden, vorwärtstreibenden Elan, dem sich kein Hörer entziehen kann. Diesmal stellte Beethoven dem ersten Satz wieder eine langsame Einleitung voran, auf die er in den beiden vorhergehenden Sinfonien verzichtet hatte. Ihr ist die Aufgabe zugewiesen, aus lastender Spannung die Bewegungsimpulse zu entwickeln, die dann den folgenden raschen Hauptteil vorantreiben, oder, um es in physikalischen Begriffen zu sagen: die potentielle Energie in kinetische überzuführen. Dem dienen vor allem auffahrende Tonleitern, die das musikalische Geschehen allmählich in Fluss bringen. Eine wichtige Rolle in diesem Prozess der Aktivierung spielt eine Marschmelodie, die von den Holzbläsern piano, gleichsam wie von fern, intoniert wird. Danach aber bildet sich in den letzten Takten der Einleitung jener charakteristische punktierte Sechsachtelrhythmus heraus, der dann den Vivace-Teil nahezu ohne jede Unterbrechung durchpulst. Das Hauptthema des Satzes hat Beethoven anscheinend einem niederrheinischen Volkslied nachgebildet, das ihm offenbar seit seiner Kindheit vertraut war. Der zweite Satz ist eine der eigenartigsten Kompositionen Beethovens, unvergesslich in seiner feierlichen Bewegung und seinem erhabenen Ernst. Wieder wird das gesamte Stück von einer rhythmischen Formel getragen, diesmal hat sie daktylischen Charakter. Sie suggeriert dem Hörer die Vorstellung eines schwer und lastend vorbeischreitenden Trauerzuges, und tatsächlich mag Beethoven bei der Komposition an die gedacht haben, „die uns so viel geopfert haben“. Es verdient Interesse, dass der Meister den Hauptgedanken des Satzes bereits 1806 aufgezeichnet hat und dass ihm, wie sein Schüler Karl Czerny überlieferte, ein russisches Volkslied zugrunde liegen soll. Wahrscheinlich war er ursprünglich für das dritte der dem russischen Grafen Andrej Rasumowsky gewidmeten Streichquartette op. 59 bestimmt. Viermal erscheint er nacheinander, jeweils um eine Oktave nach oben versetzt, und von der ersten Wiederholung an tritt ihm, zuerst in den Bratschen und Violoncelli, eine klagende Melodie zur Seite, die von nun an immer mit ihm verbunden bleibt. Die Kombination dieser Kantilene mit dem starr und unerbittlich schreitenden Hauptthema schafft eine wahrhaft unerhörte Intensität des Ausdrucks. Nach diesem eindringlichen, wenngleich stets gebändigten Klagegesang gewinnt in den beiden folgenden Sätzen wieder ganz die ungestüme, von äußersten Energien gedrängte Bewegung die Oberhand. Zu dem feurig-stürmischen Scherzo kontrastiert ein lyrischer Mittelteil, dessen Melodik einem niederösterreichischen Wallfahrergesang nahestehen soll. Das Finale reißt den Zuhörer sofort in einen rasanten Wirbel von unerhörter Vitalität hinein. Das Hauptthema empfängt seinen Charakter durch die obstinate Wiederholung ein und desselben Motivs und die widerhaarige Betonung der „schwachen“ Taktteile – beides sind Merkmale slawischer Volksmusik. Es scheint durchaus kein Zufall zu sein, dass Beethoven hier noch einmal, wie schon im langsamen Satz, Beziehungen zur Musik der osteuropäischen Völker aufscheinen lässt: möglicherweise sollte damit an die Zeitereignisse erinnert werden. Im weiteren Verlaufe des Satzes klingen deutlich Marschintonationen auf; auch treibt die Entwicklung in wilde, mit äußerster Kraft in punktiertem Rhythmus gehämmerte Akkordrepetitionen hinein, bei denen sich nahezu unabweisbar das Bild einer stürmischen Reiterattacke einstellt. Die Stelle ist beinahe identisch mit einem Abschnitt aus einer Komposition „Triumph der Republik“ des französischen Revolutionsmusikers Francois Gossec und bezeugt so überaus eindrucksvoll, aus welchen Quellen Beethoven die Kraft für eine derart sieghafte Musik zufloss. Beethovens letzte Ouvertüre, „Die Weihe des Hauses“ op. 124, entstand 1822 innerhalb weniger Tage als Auftragswerk zur Eröffnung des Theaters in der Josephstadt zu Wien, die am 3. Oktober stattfand. Dem Anlass entsprechend verzichtete der Komponist auf die Darstellung einer konkreten programmatischen Idee wie in seinen anderen Ouvertüren und konzentrierte sich stattdessen auf den allgemeinen Ausdruck des Feierlichen und Festlichen. Diesen aber erreichte er vor allem durch eine Orientierung am Vorbild Georg Friedrich Händels, dessen Werke ihn gerade in dieser Zeit stark beschäftigten. Gegenüber seinem Sekretär Anton Schindler hat Beethoven mit Bezug auf diese Ouvertüre gesagt, er habe „zwei Motive gefunden, von denen das eine im freien, das andere aber im strengen, und zwar im händelschen Stile ausgearbeitet werden soll.“ Tatsächlich ist es ihm in dieser Komposition gelungen, Elemente des strengen, d.h. kontrapunktischen Stils souverän in die sinfonische Form einzuschmelzen. Die Ouvertüre beginnt mit einem feierlichen, marschartigen Teil, der vor allem von den Bläsern intoniert wird, leitet über in einen von schmetternden Trompetenfanfaren eröffneten Zwischensatz und mündet in den ungewöhnlich breit angelegten Hauptteil, der nach Art einer Händelschen Doppelfuge beginnt, in seinem weiteren Verlauf jedoch auch homophone Partien einbezieht, in denen sich das Hauptmotiv des Fugenthemas in vielfältigen Varianten entwickelt. (Wolfgang Marggraf (1987)

Staatskapelle Dresden

Jeffrey Tate, Dirigent

Digitally remastered

Jeffrey Tate

wurde an der Farnham Grammar School erzogen, wo er bereits eine frühe musikalische Begabung zeigte, und studierte dann am Christ's College in Cambridge Medizin. Er qualifizierte sich als Arzt, gab aber eine klinische Karriere zugunsten der Musik auf und trat 1969 als Korrepetitor in das Londoner Opernzentrum ein. Im darauffolgenden Jahr trat er als Korrepetitor in den Musikstab der Royal Opera Company in Covent Garden ein. Während seiner Zeit in Covent Garden arbeitete er mit zahlreichen namhaften Dirigenten zusammen und wurde von Pierre Boulez eingeladen, ihm bei der Hundertjahrfeier von Wagners "Ring"-Zyklus bei den Bayreuther Festspielen zu assistieren. 1978 gab er sein Debüt als Dirigent und sprang im darauffolgenden Jahr kurzfristig für James Levine ein, um Lulu an der Metropolitan Opera zu dirigieren, was von Kritikern und Publikum sehr gelobt wurde: Damit begann seine internationale Karriere als Dirigent. Im Jahr 1998 übernahm Tate den Posten des Ersten Gastdirigenten des Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, des wichtigsten italienischen Rundfunkorchesters, und begann eine besonders fruchtbare Periode der Tätigkeit in Italien, während er gleichzeitig an den Opernhäusern aktiv wurde.

Jeffrey Tate wurde mit einer Spina bifida geboren, was seine außerordentlich erfolgreiche Karriere noch erstaunlicher macht. Wie er selbst in einem Interview sagte: "Wenn man mir gesagt hätte, dass ich die Ausdauer haben würde, Ring-Zyklen zu dirigieren, wäre ich erstaunt gewesen ... Ich bin es immer noch. Als Dirigent ist er in hohem Maße der Musiker des Musikers. Begabt mit einem natürlichen Sinn für ausdrucksstarke Gesten und einer unerschöpflichen Liebe zur Musik, zeichnen sich seine Aufführungen durch ein ideales Gleichgewicht zwischen dem Respekt für die Wünsche des Komponisten und einer tief empfundenen persönlichen Reaktion aus. Tate ist Inhaber der Orden "Commander of the British Empire" und "Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres" von Frankreich.

Dieses Album enthält kein Booklet